Entre droit moral et liberté créatrice, l’affaire « Cérésa » accuse le coup

- Oriane

- 29 janv. 2024

- 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 2 avr. 2025

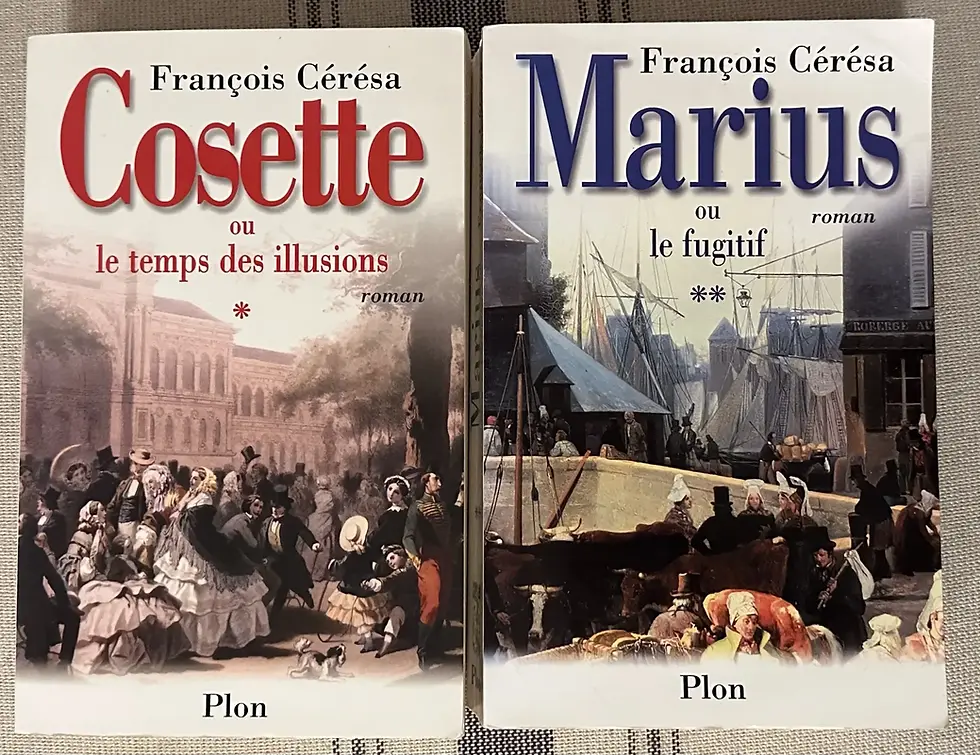

En 2001, la plume de François Cérésa s’accorde avec la maison d’édition Plon pour publier deux romans qu’ils présentent comme la suite des Misérables de Victor Hugo. Cosette ou le temps des illusions suivi de Marius ou le fugitif constituent cette saga de deux tomes. Des retours mitigés sont apportés à l’auteur et journaliste littéraire du Nouvel Observateur. Les descendants de l’écrivain du XIXe siècle manifestent notamment avec ardeur leur mécontentement.

Alors, a-t-on trouvé un équilibre entre droit moral et liberté créatrice dans cette longue affaire ?

Un premier camp se crée mené par Pierre Hugo, arrière arrière-petit-fils de l'écrivain romantique, qui conteste les deux ouvrages portant, à ses yeux, atteinte à l’œuvre originale. Plus particulièrement, les héritiers s’indignent devant la réapparition de Javert, le fameux inspecteur de police que Victor Hugo avait fait mourir. L’essayiste et journaliste française Natacha Polony affirme clairement le même message :

« Annuler la mort de Javert, c’est gommer une scène qui est une des pierres d’angle de l’édifice et risquer, rétrospectivement, de faire effondrer la cathédrale. C’est en tout cas ne rien comprendre à l’écriture de Victor Hugo. »

Natacha Polony, « Son œuvre n’est pas une marchandise », Le Monde, 27 juin 2001

En contrepartie, l’autre camp clame allègrement cette « seconde vie », donnée au roman et aux personnages.

Une série de procès tenaces tente par la suite de démêler cette histoire, en examinant ce qu’en auraient pensé le vénérable Victor Hugo et la loi. Cette bataille s’avère assez intéressante en matière de jurisprudence.

En effet, des propos de l'auteur lui-même sont ressortis pour alimenter le débat. « Une fois la chose faite [le livre, ndlr], ne vous ravisez pas, n'y touchez pas », citent les premiers. « Quand je serai mort, la propriété de mes œuvres appartiendra à mes enfants. Qu'ils en usent librement (...) Je donne mes œuvres à la France. Que le domaine public les donne au peuple. » rétorquent les autres.

Ce n’est pas la première fois que les œuvres de Victor Hugo sont sujettes à des interprétations. A l’aube de quelques films, une comédie musicale et même un dessin animé Disney Le Bossu de Notre-Dame, Pierre Hugo trouve la création d’une suite des Misérables trop poussée.

Beaucoup ont protesté le terme de « suite » pour désigner les ouvrages de Cérésa. Un auteur a toujours été un principe unifiant qui permet de regrouper divers ouvrages sous un même nom. Mais une question de canonicité se pose vraisemblablement. L’origine latine du nom « auteur » repose sur le verbe augere : un auteur est « celui qui augmente ». En 1996, Richard Saint-Gelais invente le terme de « transfictionnalité », qu’il développe dans son livre Fictions transfuges.

Par « transfictionnalité », j’entends le phénomène par lequel au moins deux textes, du même auteur ou non, se rapportent conjointement à une même fiction, que ce soit par reprise de personnages, prolongements d’une intrigue préalable ou partage d’univers fictionnel. (p. 7)

Ainsi, si certains textes font figure d’autorité, les auteurs ont montré dans l’Histoire que les univers pouvaient être étendus. Le fonctionnement est semblable à ce que l’on trouve aujourd’hui dans la fiction populaire, comme Star Wars ou Spider Man. Mais il y a une certaine concurrence de la version existante ; on parle de choses annexes et on exploite les ellipses.

Dans le cas de l’affaire Cérésa, il est question d’une atteinte au droit moral par une liberté de création trop grande, et l’auteur semble canoniser les suites.

Le tribunal de Paris rend son verdict le 30 janvier 2007. De moult renversements finissent par considérer la suite comme légale, « sous réserve du respect du droit au nom et à l'intégrité de l'œuvre adaptée ». Chose faite, Cosette ou le temps des illusions et Marius ou le fugitif ont toute leur place aux côtés des Misérables.

Illustrations :

© Pexels

Commentaires